Os primeiros contactos entre portugueses e povos que séculos depois passaram a ser colectivamente conhecidos como angolanos, começaram em 1482 quando uma expedição comandada por Diogo Cão chegou a foz do rio Zaire no Soyo. A relação evoluiu ao longo dos anos tendo sido dominada nas primeiras décadas pela diplomacia entre os reinos de Portugal e do Congo, sendo que este acabou por ser absorvido pelo que se tornou na Colónia de Angola, período em que a relação entre os reinos já tinha passado a ser caracterizada pelo domínio indirecto e exploração. A colónia começou a sua longa consolidação em Janeiro de 1576 com a fundação de Luanda por Paulo Dias de Novais. Quase 400 anos depois, do dia 11 de Novembro de 1975 três movimentos que combateram com armas o colonialismo português declararam separadamente a independência de Angola.

Em Novembro de 2025 serão celebrados 50 anos de independência de Angola e com este artigo (primeiro de três), em jeito de reflexão, buscarei avaliar a evolução da economia de Angola nos últimos 75 anos, começando por apresentar uma fotografia do que era esta circunscrição 15 anos antes da independência e o que é o estado da economia angolana em 2025.

No final da década de 1940 e início da década de 1950 vários movimentos culturais e sociais começaram a politizar as suas intervenções públicas no que era na altura a colónia de Angola, advogando pela revisão das relações entre africanos e pessoas de origem europeia que persistentemente não evoluíam para um plano de igualdade de tratamento e oportunidade. A ausência de respostas das autoridades sedeadas em Luanda e Lisboa alimentaram o extremar das posições que culminou com o início da luta armada do período pós segunda guerra mundial.

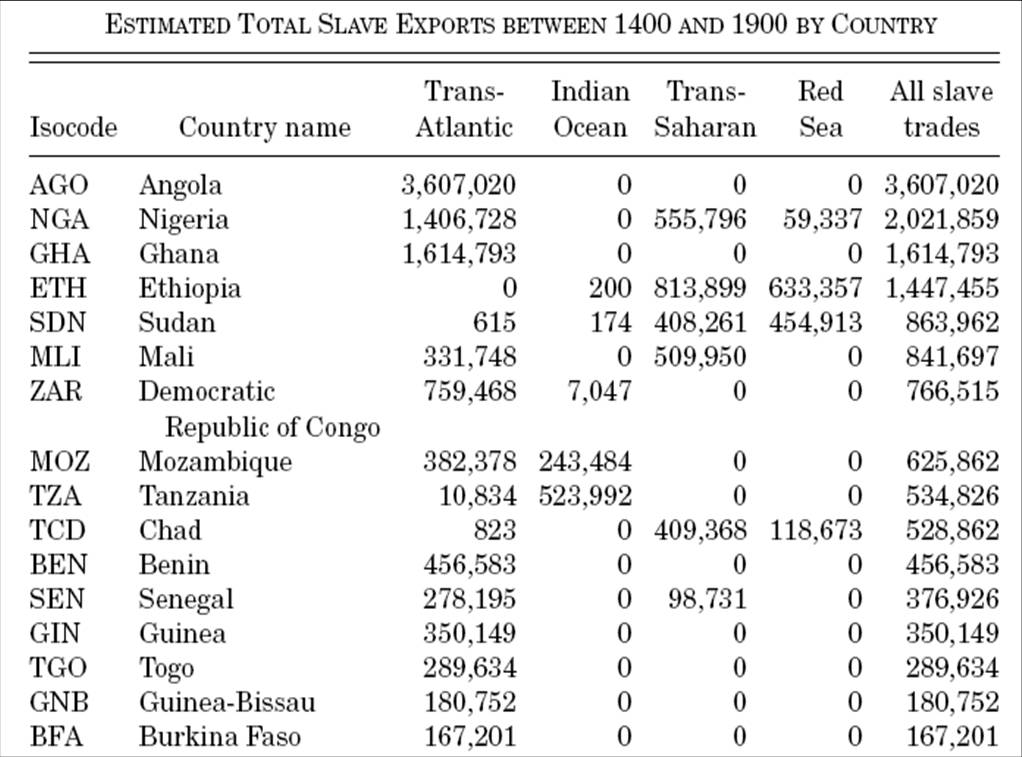

O sector agrário, que na primeira metade do século XX experimentou um forte crescimento com sisal, algodão, café e outros produtos de exportação era igualmente palco para contínuos abusos contra trabalhadores rurais africanos e revelou-se num espaço fértil para reivindicações contra o poder colonial, sendo que o ano de 1961 acabou por ser o mais consequente com eventos que cumulativamente despoletaram a guerra pela independência de Angola, referida na historiografia portuguesa como “guerra colonial”.

Em Janeiro de 1961 as reivindicações na Baixa de Cassange acabaram em massacre de milhares de produtores agrícolas que protestaram contra os preços baixos impostos pelo comprador único de algodão (COTONANG), mas no quarto dia do mês seguinte Luanda testemunhou uma revolta que buscava a libertação de presos políticos, em particular os condenados no “Processo dos 50”. Após dois meses com eventos explosivos em Malanje e Luanda as autoridades portuguesas foram surpreendidas por ataques violentos às fazendas no norte de Angola que tiveram início a 15 de Março e António de Oliveira Salazar ordenou uma resposta extrema e rápida com a frase “para Angola, rapidamente e em força”.

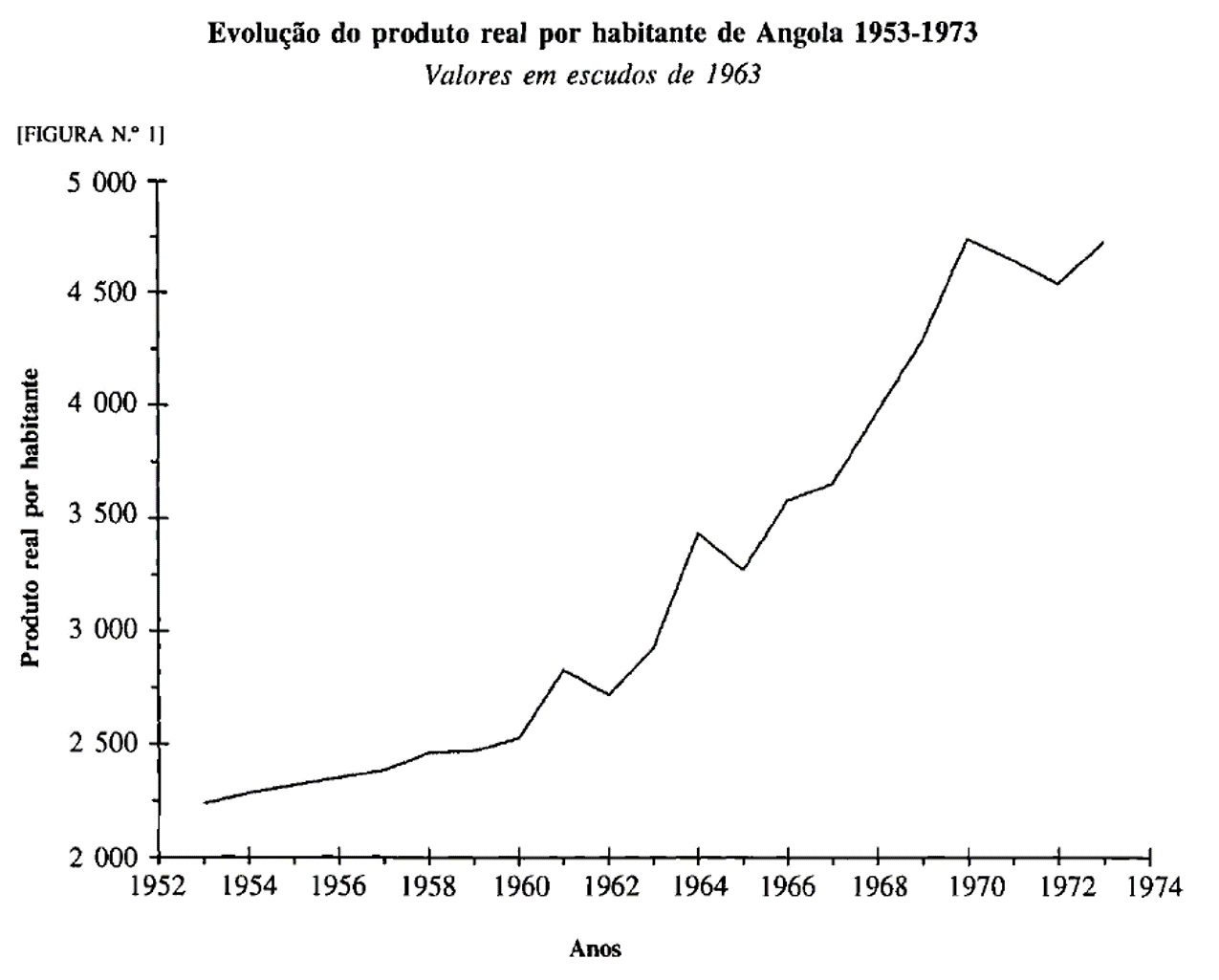

Paralelamente a resposta militar aos pedidos de reforma e justiça das populações africanas, o governo metropolitano em Lisboa deu início a uma era de maior abertura ao investimento estrangeiro em indústrias-chave, incluindo a exploração e refinação de petróleo, e expandiu a produção agrícola e transformação de alimentos primários. O crescimento económico foi o resultado imediato e na década de 1960 Angola vivia em guerra mas experimentava igualmente a aceleração do desenvolvimento económico que seguia o mesmo padrão dos quatro séculos antecedentes: aumento da riqueza e melhoria da condição social da classe minoritária (europeus e brancos euro-descendentes) às expensas da maioria (africanos) que embora tenham registado melhorias sociais, continuavam em grande medida a ser tratados como cidadãos de segunda classe na sua própria terra, uma dinâmica que de forma alguma reduzia a aspiração de viver numa Angola independente do poder colonial e mais inclusiva.

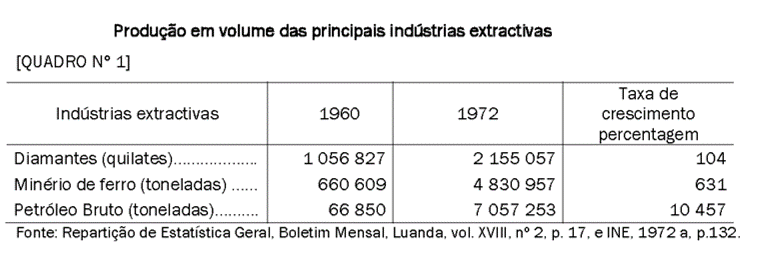

Com efeito, a década de 1960 (como escrevi aqui em 2015) foi aquela em que a então colónia de Angola registou o maior crescimento no longo e transformador século XX com destaque para o crescimento exponencial da indústria extractiva que por ser intensiva em capital esteve refém da incapacidade financeira de Portugal e dos princípios do Acto Colonial de 1930 que priorizavam a produção de matérias-primas para alimentar as indústrias da metrópole e limitavam a importação de manufacturas e o investimento de países terceiros.

A economia herdada pelos movimentos independentistas, em particular o MPLA, que a meio da década de 1970 assumiu os destinos de Angola como país independente, começou a ser construída em 1960 e combinava um consolidado sector agrícola, indústria transformadora em expansão contínua e afirmação da indústria extractiva. Com os primeiros sinais na década de 1950, o país também experimentou na década de 1960 um boom imobiliário nas principais cidades como Luanda, Huambo (Nova Lisboa), Benguela e Lubango (Sá da Bandeira) que ajudou a sustentar o crescimento da banca e também de indústrias associadas a construção civil que beneficiou igualmente da expansão da rede de infra-estruturas.

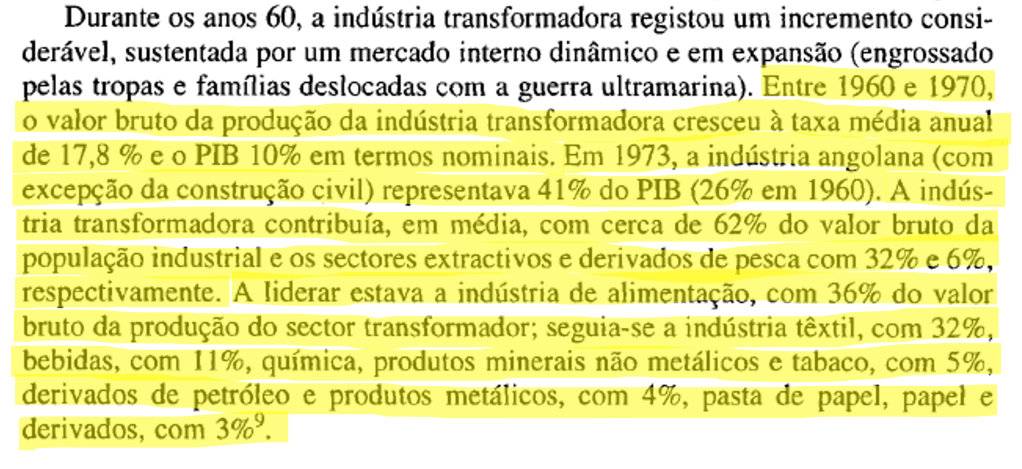

O petróleo começou a assumir algum protagonismo no final da década de 1960, mas Angola conservava ainda um tecido produtivo diversificado com vários sectores em consolidação ou com produção em expansão como era o caso da agricultura, pescas, produção de bebidas e alimentos, tabaco, exploração florestal, papel e derivados, cimento, produtos químicos e o nascer de indústrias anteriormente bloqueadas para benefício da produção de Portugal como têxteis e calçados.

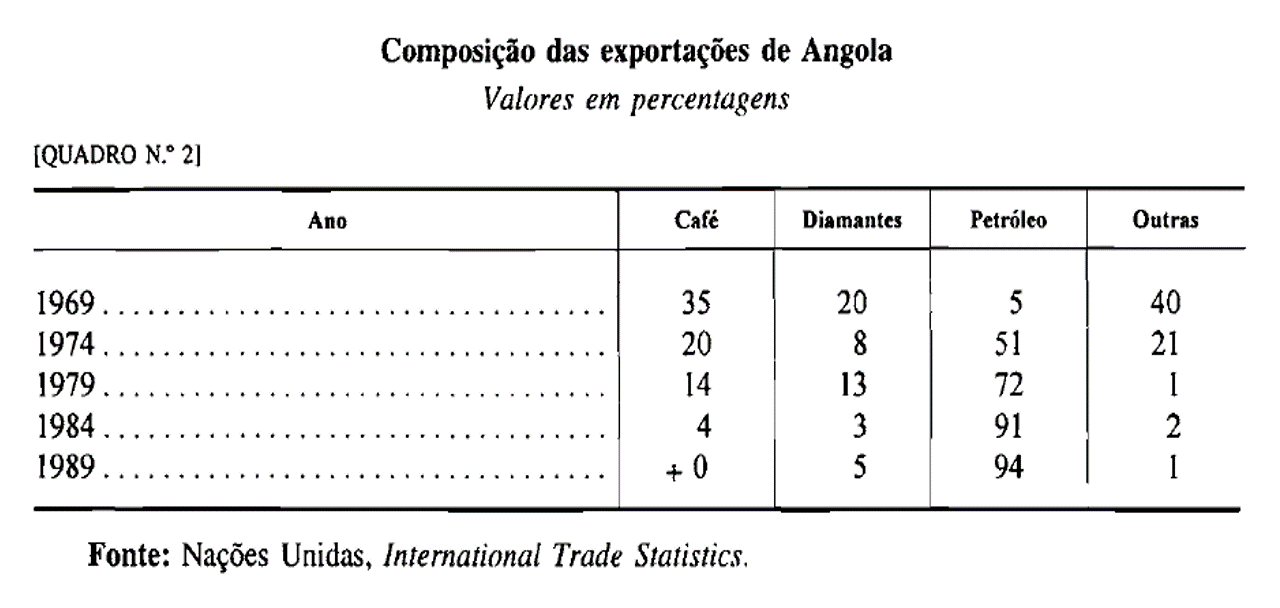

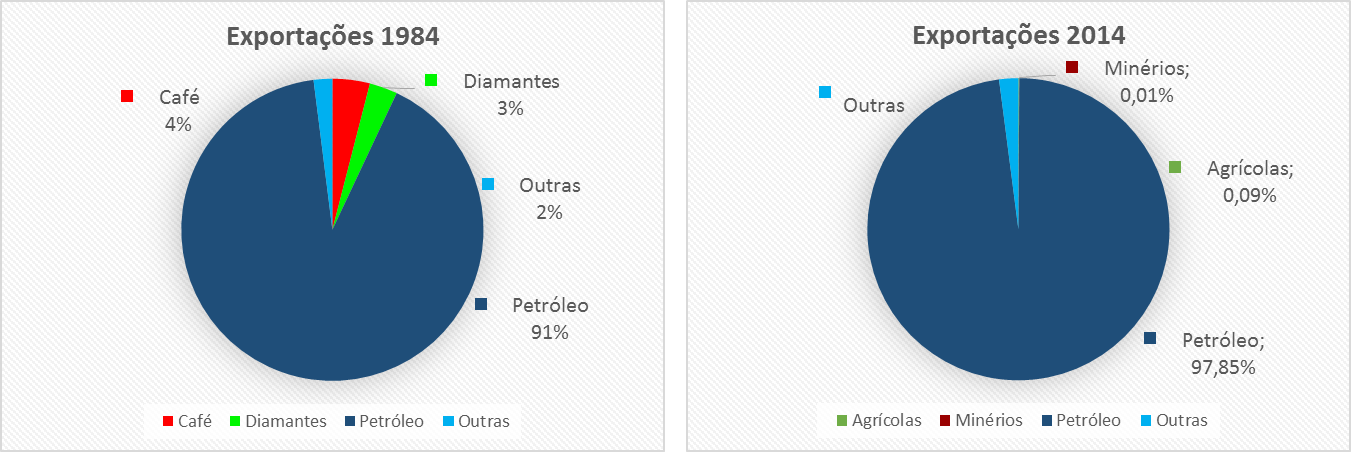

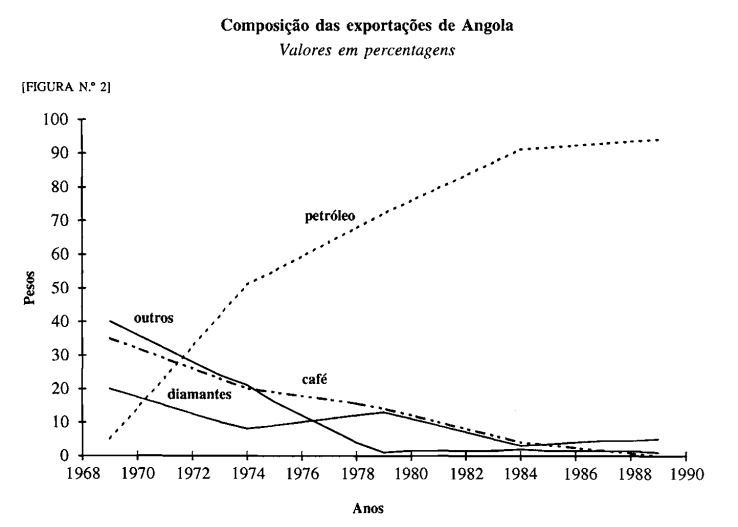

O fomento industrial em Angola da segunda metade do século XX resultou da necessidade de resposta a diferentes fenómenos, como o fim do condicionamento industrial na colónia que foi desenhado para proteger as indústrias da metrópole, mas acabou por ter um efeito nefasto na balança de pagamentos da colónia que levou à adopção de uma política de industrialização para substituição das importações. Com o eclodir da guerra a necessidade de aceleração do desenvolvimento e criação de emprego na colónia como contrabalanço das revindicações da maioria colocou o fomento industrial no centro da política colonial. Contudo, com a abordagem de substituição de importações, a indústria transformadora local servira essencialmente as necessidades internas uma vez que os bens primários continuaram a dominar as exportações, com crescimento exponencial do petróleo que em 1969 representava apenas 5% das exportações e na véspera da independência em 1974 já era responsável por 51% das exportações.

A característica de exportações dominadas por matérias-primas e quase sem qualquer produto transformado em Angola prevalece ainda hoje, com a agravante de ser quase tudo petróleo bruto como já acontecia 10 anos após a independência com mais 90% das exportações que resulta da combinação do aumento da produção de petróleo com a destruição quase absoluta da capacidade de produção agrícola orientada para a exportação como é o caso do café e do algodão. A produção agro-pecuária, pelas suas características é particularmente difícil de ser executada com sucesso em tempos de instabilidade e a combinação de centralismo político e guerra civil que se seguiram após a independência ditaram o declínio da generalidade da indústria transformadora angolana, com a excepção da produção de cerveja que manteve considerável resiliência ao longo de todo período pós-independência incluindo os anos de guerra.

Em resumo, Entre 1950 e 1960 a economia da Angola colonial experimentou alguma expansão com o aumento de exportações agrícolas e viu – na primeira parte da década de 1960 – o ritmo do crescimento acelerar com a adoptação de algumas políticas económicas mais liberais no seguimento do agudizar da luta contra o colonialismo e em 1973, apesar do crescimento da representatividade do petróleo nas exportações, a colónia tinha uma economia diversificada com indústria ligeira e pesada em consolidação e com maior robustez do sector financeiro e de seguros. Apesar dos 14 anos de guerra, do ponto de vista económico, os guerrilheiros que deixaram Angola na primeira metade da década de 1960 encontraram em 1974 uma Angola melhor estruturada para construir prosperidade no pós-independência, mas como sabemos as infra-estruturas são apenas uma parte da equação que demanda muitas outras variáveis para que se alcance o resultado desejado e por melhor que seja o hardware o bom desempenho é função da qualidade do software que potencia a estrutura física.